Più di anno fa usciva la pubblicazione Keep it Real – Comunità in cerchio, che sanciva ufficialmente l’avvio di una rete nazionale di artisti, educatori, ricercatori, che si occupano di hip-hop based education. Per me è stata l’occasione di ripercorrere un pezzo della mia storia, il mio personale incontro con questo approccio educativo ma anche con l’hip-hop in generale. Lo rimetto a disposizione qui. Per chi ogni tanto mi chiede come mai mi sono ingaggiato in tutto questo.

Qualcosa di dirompente

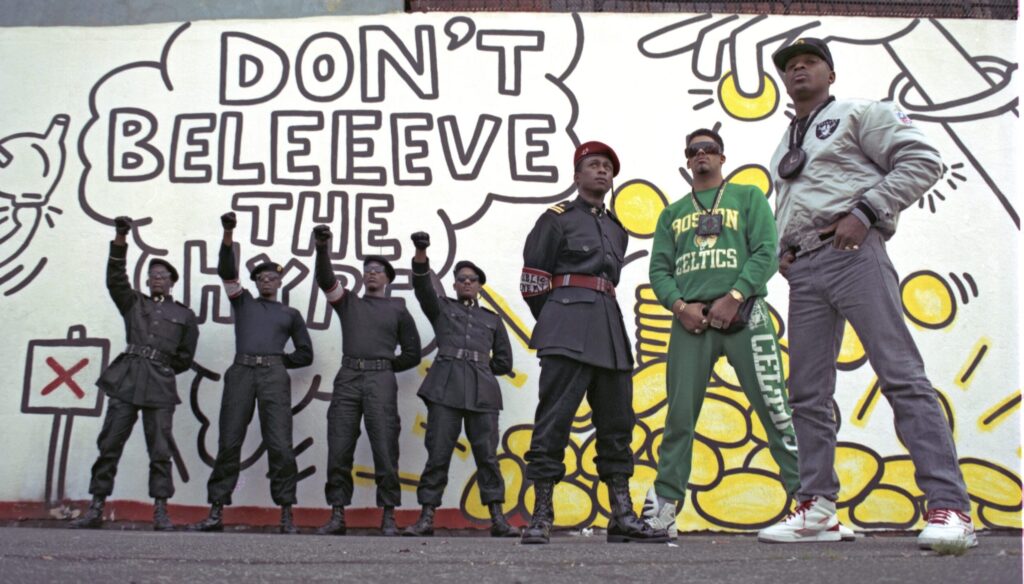

Ho scoperto l’hip-hop alla fine degli anni ottanta, attraverso un certo Jovanotti che cantava gimme five, poi in un attimo sono arrivato ai Run Dmc, ai Public Enemy e a tutto il resto. Era qualcosa di potentissimo e incredibilmente dirompente: finalmente avevo una musica per potermi opporre praticamente a chiunque, ai genitori ma anche ai pari: perfino gli amici punk dicevano “…ma questa non è musica”! Era il miglior alleato per un adolescente in lotta contro tutto e tutti.

E poi c’era la dimensione sociale e politica; sono cresciuto in una famiglia sensibile ai temi sociali, però il loro approccio mi sembrava vecchio, fiacco, avevo bisogno di slogan forti, di “remixare” quella sensibilità in qualcosa che fosse mio, che desse fuoco alle mie urgenze. Ecco che allora nell’attitudine di Malcolm X e del Black Panther Party rivedevo il mio desiderio di lotta alle ingiustizie che percepivo nel mondo intorno a me, si alimentava l’afflato politico, e allo stesso tempo nasceva uno sguardo e una consapevolezza nuova rispetto alla distorsione dell’immaginario creata dal colonialismo e dal razzismo strutturale nella nostra società.

Nascono così anche i miei primi versi zoppicanti sul tempo ma che avevano l’urgenza di essere urlati al mondo. E’ poi quando Assalti Frontali escono con “Terra di nessuno” che mi rendo conto che con le rime oltre che parlare del “fuori” – della politica, della società – si può parlare anche del “dentro”: delle emozioni, delle sofferenze personali. Scopro così che si potevano usare le parole per costruire immagini che possono curare.

Da quel momento la scrittura per me rimarrà sempre una forma di diario terapeutico, cogliendone sempre di più il valore.

Hip Hop per incontrare gli adolescenti. Ai tempi dell’università divoro tutti i testi sociologici e storici sull’hip-hop che riesco a trovare: voglio capire, approfondire, fare teoria; è quello anche il periodo in cui inizio a lavorare come educatore e docente nella formazione professionale scoprendo che dalle mie ferite adolescenziali avevo ereditato una sensibilità che poteva essere spazio di dialogo con i ragazzi, che mi veniva naturale “vibrare insieme a loro”.

Hip-hop e lavoro formativo rimangono però dimensioni parallele, anche perché gli adolescenti in quel momento ascoltavano tutt’altro, techno-gabber principalmente, il rap non era certo cosa loro.

Poi improvvisamente succede qualcosa che mi colpisce: comincio a notare sempre più spesso i ragazzi calarsi grandi dosi di rap attraverso le loro cuffie, e qualcuno lo sorprendo addirittura a provare a scrivere le proprie strofe. Cosa era successo?

Era uscito il primo disco, anzi mixtape, di Mondo Marcio, che raccontava senza filtri di vita in periferia, di assistenti sociali, di tensioni familiari, con una forza mai vista in Italia. Ecco che i ragazzi “ai margini” con cui lavoravo si erano subito sentiti rappresentati, e intuivano che quella modalità comunicativa poteva essere il canale per poter dire quello che fino ad allora sembrava non-dicibile.

Mi rendo conto così che ci sono spazi interessanti di incontro, e la mia passione per l’hip-hop inizia a convergere con il mio lavoro di educatore. All’inizio propongo loro semplicemente di ascoltare insieme i testi, riflettere sui contenuti, sulle risonanze, oppure mi metto a disposizione per registrare le loro composizioni e, con chi lo desidera, azzardo anche qualche laboratorio di scrittura. In questo modo di passo in passo, prove ed errori, di intuizione in intuizione, creo qualche strumento che nel tempo si evolverà sempre di più, andando a sviluppare un mio approccio personale all’“hip-hop based education” in cui si contaminano gli strumenti e gli sguardi formativi parte del mio bagaglio: i metodi d’azione di scuola moreniana, la media education “hacker”, i metodi narrativi e autobiografici, l’approccio freiriano e, su tutto, l’apprendimento esperienziale che stavo approfondendo in quel momento con Piergiorgio Reggio, docente universitario e collega di Metodi.

Quelle metodologie si sposavano perfettamente con le pratiche hip-hop; mi si palesava l’idea, come avrò modo di scrivere in seguito, che quei ragazzini del Bronx avessero avuto delle profondissime intuizioni pedagogiche, avessero trovato uno strumento raffinatissimo per prendersi cura di sé in un periodo inquieto. Mi accorgo che la cosa funziona, succedono cose speciali con i ragazzi, un po’ magiche, e io sono assetato di nuovi stimoli, voglio approfondire: cerco di recuperare quello che già era stato scritto all’estero su educazione e hip-hop, poi volo fino in Brasile, a Recife, a vedere come rap, graffiti, breaking, djing sono utilizzati come strumento di empowerment con i ragazzi di strada delle favelas, ispirati dal paradigma della pedagogia del desiderio.

Nello stesso periodo scopro la scena dei poetry slam attraverso Saul Williams, mi dirigo allora alla volta di NYC, al Nuyrican poets Cafe, e al ritorno con alcuni amici cominciamo ad organizzare quello che probabilmente è il primo slam in Italia ad iscrizione libera e cadenza periodica: lo Scighera Poetry Slam. Inizio così anche ad arricchire i miei laboratori con la scrittura poetica e slam, spazio di ricerca che darà molta linfa alle mie pratiche.

Un Libro?

In tutto questo periodo non ho mai smesso di annotare i miei appunti e provare ad organizzarli in percorsi di senso. La scrittura, anche teorica, è sempre stata per me lo spazio per dare forma al mio pensiero, uno strumento per imparare da quello che faccio e che mi attraversa prima ancora che per raccontarlo agli altri. Ecco, quindi, che nel giro di qualche mese le idee iniziano a organizzarsi e le connessioni, le intuizioni a cui avevo dato forma si concentrano in un percorso di senso in un primo

articolo pubblicato dalla rivista Animazione Sociale.

Non sapevo nemmeno se lo avrebbero pubblicato, e invece è stato ben accolto e soprattutto è stato bello ricevere mail con ritorni interessanti dai lettori. Tra gli altri ricordo con molto piacere quella di A.N.D. delle Menti Criminali, che oltre che rapper militante mi raccontava di occuparsi di adolescenti: si iniziavano a creare inediti ponti, dialoghi, connessioni. Il materiale però – gli appunti, le sperimentazioni, la letteratura, le riflessioni – era tanto, e nel tempo cresceva, è stato così abbastanza naturale che quell’articolo “esplodesse” in un libro, scritto in due anni nei momenti

liberi del lavoro faticoso e bello con i ragazzi in dispersione scolastica.

Pensavo che ci fosse la necessità di portare uno sguardo situato che aveva punti in comune ma anche differenze con l’esperienza d’oltreoceano. Non sapevo cosa aspettarmi, ero solo felice che Piergiorgio Reggio, da cui avevo imparato tanto, avesse creduto nel progetto un po’ folle.

Volevo solo che il libro potesse avere la solidità teorica per essere riconosciuto nel contesto accademico e allo stesso tempo avesse street credibility conferita dai b-boy come me. In copertina solo la mia tag “Skrim” un po’ a dire “qui ci sono io”, ma anche “L’hip-hop è questo: re-inventare il sé, imporsi e prendersi cura tracciando nuove forme, caosmosi stilosa”.

Il libro così ha iniziato a girare, mi ha portato a incontrare tanti contesti differenti, dalle cooperative alle aule universitarie, fino ad Cambridge, dove ho avuto la fortuna di partecipare al primo convegno europeo di hip-hop studies confrontandomi con ricercatori da tutta Europa ma non solo, in un contesto surreale di ricercatori-b-boy che invadevano e de-sacralizzavano quelle aule austere.

L’uscita del libro però mi porta soprattutto a conoscere tante persone che mi scrivevano perché come me erano hip-hoppers ma anche educatori, e volevano confrontarsi, raccontarmi la loro esperienza, o semplicemente entrare in contatto. Su tutti è stato bello rincontrarsi con Musteeno, caro amico e uno dei più forti Mc italiani, che proprio in quel momento aveva cominciato a proporre laboratori con adolescenti e – da buon visionario quale è – era già al lavoro per dare vita a Street Art Academy, un’associazione completamente dedita all’educazione hip-hop.

Proprio nel contesto di S.A.A. con lui e dj Vigor degli OTR di lì a poco abbiamo creato una performance di spoken word, rap e video mixati live per raccontare in giro, in modo fortemente evocativo, il valore educativo di questa cultura.

Ancora in ricerca

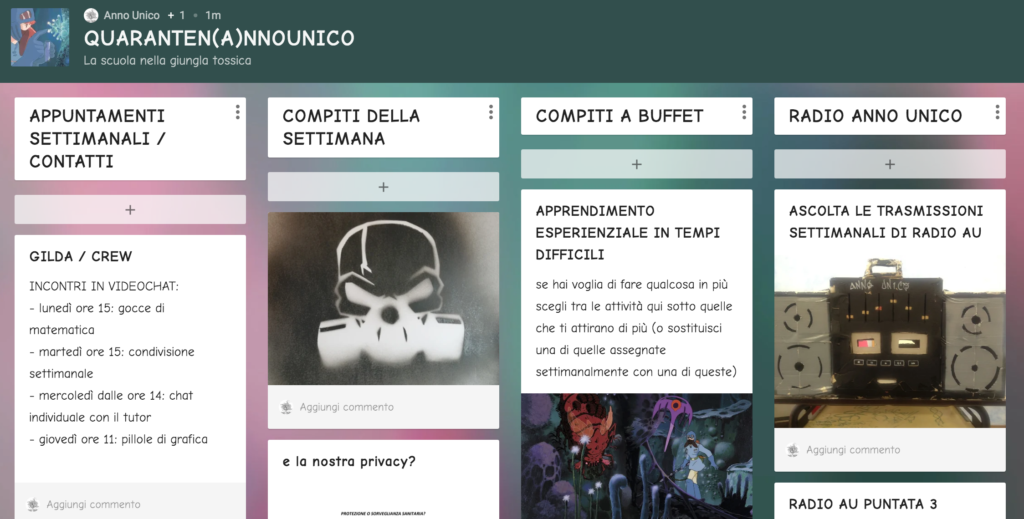

Oggi il mio lavoro educativo con l’hip-hop si concentra nel contesto dell’Anno Unico, la “scuola per ragazzi che non vanno a scuola” di cui mi occupo da tanti anni.

Quando c’è il “gruppo giusto” conduco veri e propri laboratori di rap, quello però che caratterizza il mio lavoro più recente è l’inserimento dell’hip-hop based education in attività non prettamente focalizzate sull’hip-hop.

Continua e si amplia inoltre il mio lavoro di consulente e di formatore per professionisti che si occupano di adolescenti, per i quali l’hip-hop rimane uno spazio molto generativo sia per comprendere le nuove generazioni sia per affinare strumenti di intervento.

Se devo individuare un paio di spazi di ricerca nel lavoro diretto che sto in particolare portando avanti in questo momento direi:

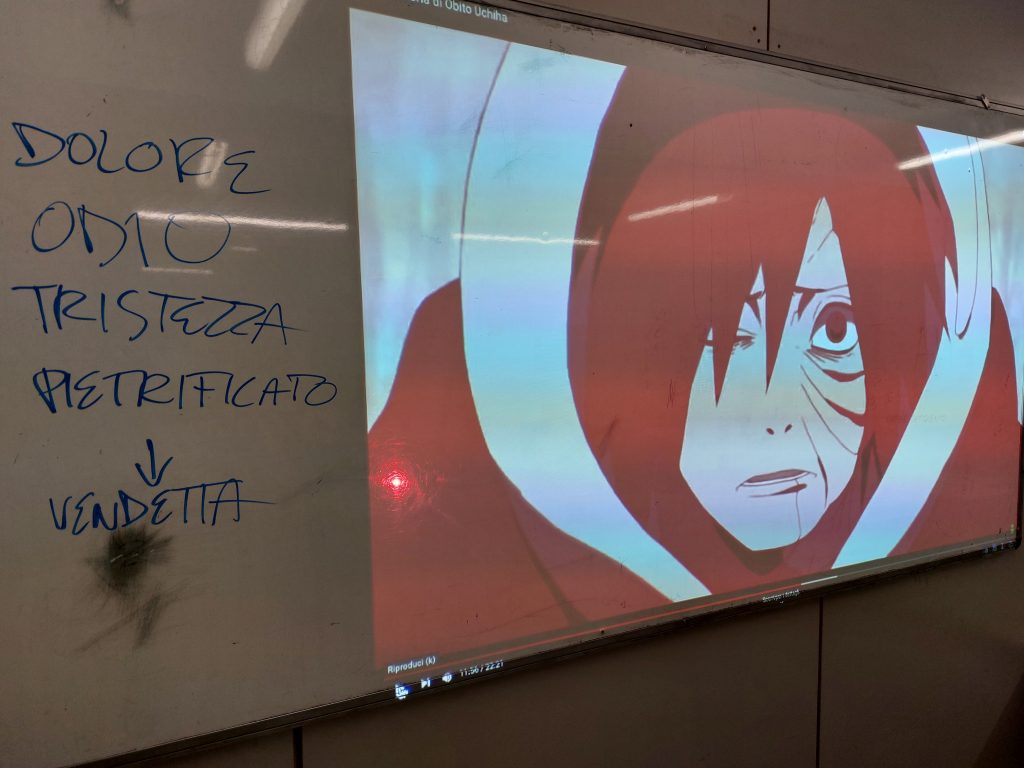

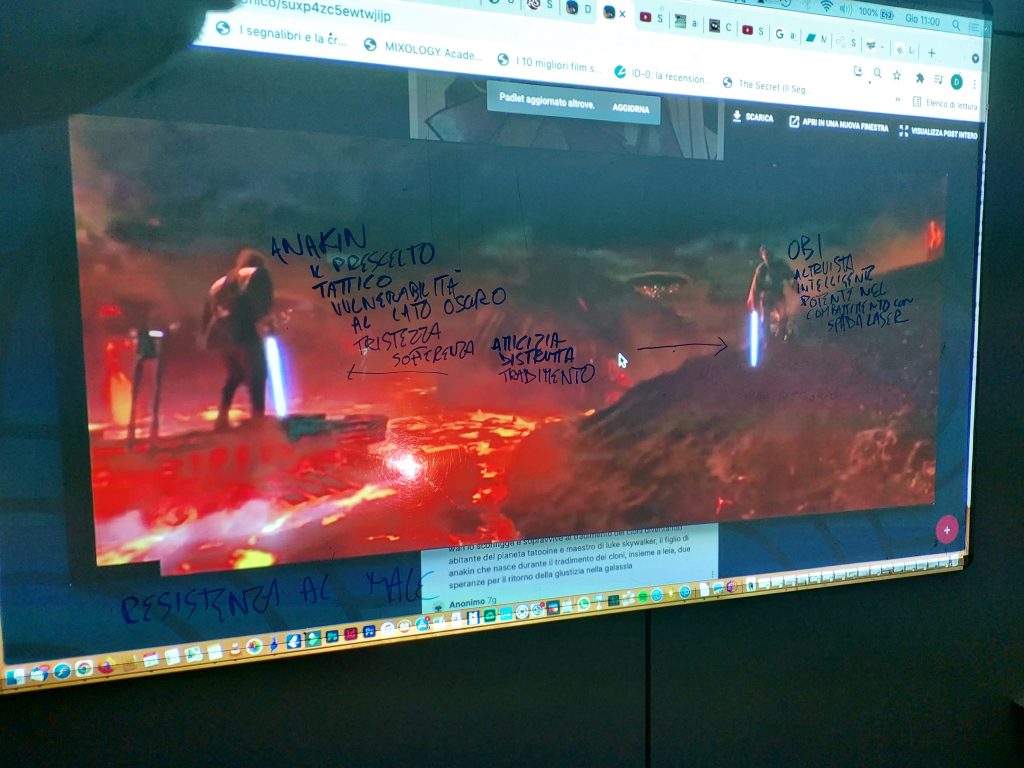

Testi e video come spazio di mediazione e problematizzazione.

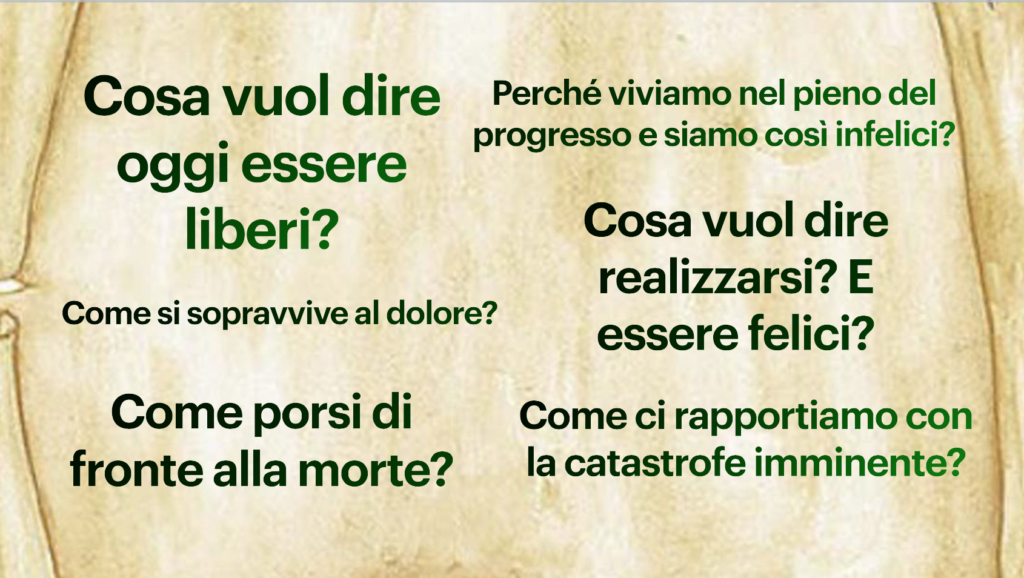

La musica rap, nelle sue diverse declinazioni, è la voce più importante delle nuove generazioni, in cui trovano frammenti della loro vita, delle emozioni, desideri, frustrazioni. Si tratta di testi talvolta carichi di contenuti negativi, contraddittori, emancipanti e oppressivi insieme, voci di libertà e voce del mercato.

Il mio intento su questo piano è di affinare tecniche riflessive e dialogiche per aiutare i ragazzi a dare voce al loro mondo interiore e sociale attraverso la focalizzazione di alcuni elementi particolarmente risonanti contenuti nelle canzoni e nei loro video preferiti e poi, muovendo da questo, costruire con loro percorsi di senso, aprire a nuove domande, a nuovi significati. Si tratta di un approccio fortemente freiriano di ricerca di “parole generative”: problematizzare la realtà ricercando domande autentiche da indagare in una dimensione comunitaria.

“Rompere il copione”: la scrittura come ricerca

Per quanto riguarda le attività prettamente di scrittura mi sto concentrando a far sì che comporre rime sia per i ragazzi un’occasione di ricerca, possa aprirli a nuove conoscenze di sé, portare il non scontato, sorprendersi anche di fronte a sé stessi.

Consegnare loro un foglio bianco non significa per forza conferire la libertà di scrivere quello che si vuole; ciò che si rischia di imporre non è tanto la spontaneità quanto il copione stereotipato interiore frutto della propria narrazione abituale e spesso di una “colonizzazione mainstream”: modelli precostituiti, contenuti standardizzati, modalità sempre identiche a sé stesse di vedere le cose. Attraverso specifiche tecniche di scrittura in continua evoluzione cerco di accompagnare passo a passo un lavoro di

ricerca interiore, decostruzione e ricostruzione, mantenendo insieme l’attenzione per allestire un setting sicuro e “sensibile” dove possano essere accolte “parole nuove” per conoscersi, riconoscersi e impattare nel mondo.

Tessere la tela per contaminarsi, apprendere e provocare

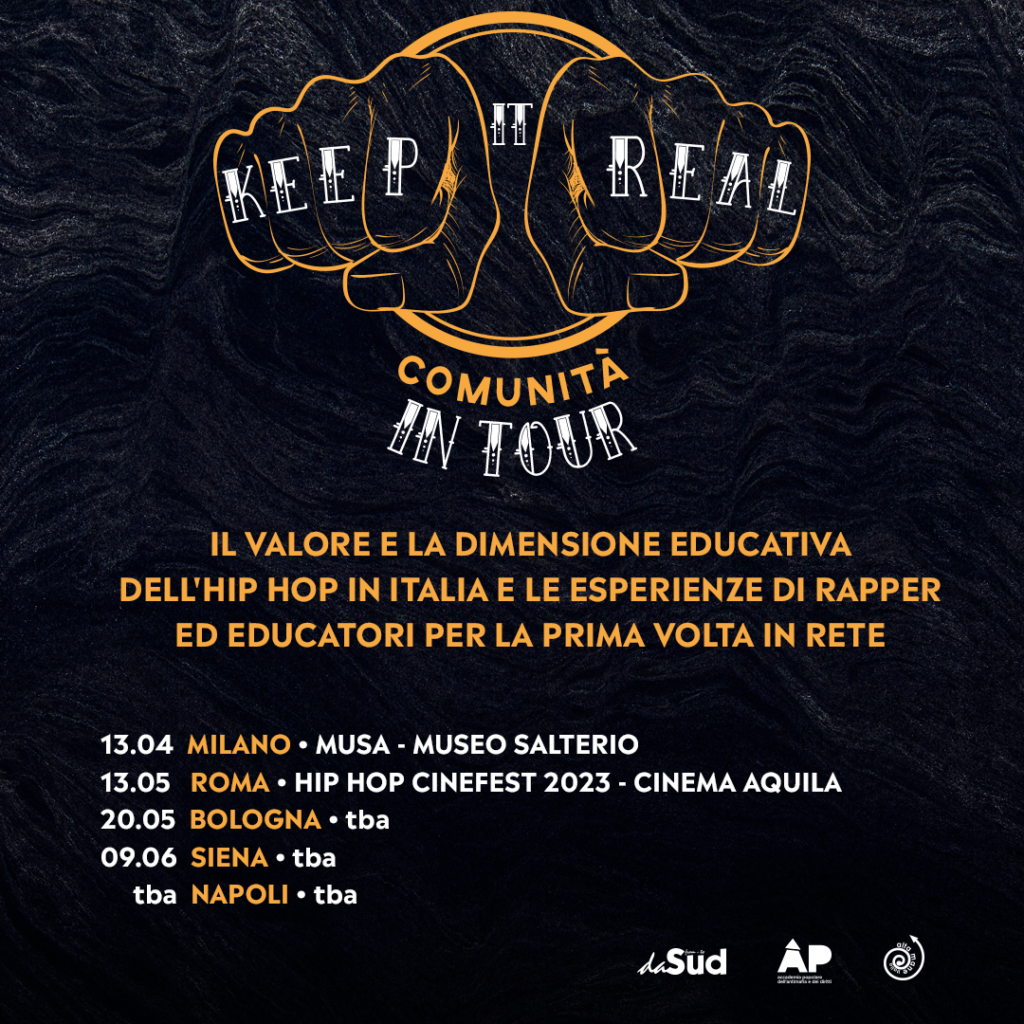

E’ stato bello nel tempo scoprire come, in parallelo al mio percorso, altri stavano portando avanti qualcosa di simile, in molti intuivano il valore educativo dell’hip-hop e si sperimentavano, ognuno a partire dalle proprie risorse e ricchezze; alcuni di questi addirittura erano poi i miei rapper italiani preferiti, e scoprirsi in ottima compagnia non ha potuto che darmi grande energia. Credo ora che il lavoro di rete in cui far incontrare e dialogare tutte queste esperienze, di cui questa pubblicazione è una testimonianza, sia qualcosa di straordinario.

Il lavoro educativo con l’hip-hop non è un utilizzo strumentale di una cultura di strada per “aggiustare” adolescenti in difficoltà, è parte integrante di questa cultura, che fin dalla nascita si pone come strumento di crescita, di cura, di insegnamento.

La diffusione concertata di queste pratiche nel nostro paese diviene allora la valorizzazione di un aspetto dell’hip-hop fondamentale, è porsi come parte integrante della scena, in tensione, opposizione e dialogo con la dimensione più street e commerciale.

Si tratta forse una delle cose più belle e interessanti accadute all’universo nostrano della doppia-h negli ultimi anni. Creare una rete vuole dire porsi “sulla mappa” in maniera più incisiva, ma vuol dire soprattutto per noi essere spazio di scambio di esperienze e di tecniche per migliorare, crescere noi stessi; una grande crew in cui each one teach one, come dicevano i pionieri. È importante che ognuno mantenga le proprie particolarità date dalla propria storia e dal proprio contesto, generando apprendimento senza lo scopo di istituire modelli che non possono che appiattire la ricchezza delle differenze. Dobbiamo anche stare attenti a non istituzionalizzarci troppo, rimanere con un piede nella strada e uno nelle istituzioni, rimanere “sporchi” come “sporco” è l’hip-hop. Solo così potremo continuare a essere fonte di provocazioni vitali, per noi stessi e per gli altri.