Al termine dell’ultima riunione d’equipe prima dell’irrigidirsi delle norme di distanziamento sociale, ero un po’ scoraggiato; pur essendoci venuta qualche bella idea, temevo che sarebbe stato davvero difficile rientrare in contatto con i ragazzi.

Le domande erano tante:

– Come si fa apprendimento esperienziale a distanza? E’ possibile?

– E’ possibile farlo con ragazzi che hanno lasciato la scuola, ognuno con situazioni di crisi personale, qualcuno a rischio ritiro sociale, molti poco motivati?

– Come coinvolgere adolescenti in molti casi provenienti da famiglie non in grado di supportarli, in difficoltà economica che spesso non possiedono altro strumento digitale oltre il proprio smartphone?

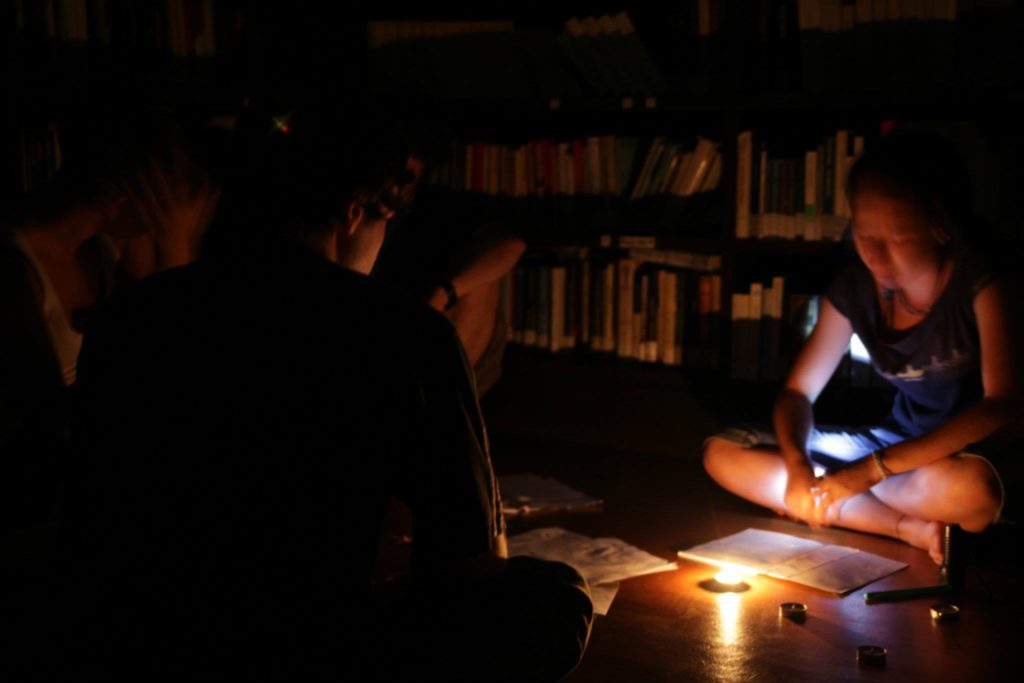

– E possibile conservare in qualche modo il setting, lo “spazio magico” dell’Anno Unico, che è così importante per il successo del nostro lavoro?

…perderemo tutti i ragazzi?

Era passata una settima da quando non li vedevamo e mi sembrava già di aver perso la sintonia con loro, che quel delicato filo che faticosamente si era costruito in questi mesi si sarebbe sfibrato nel lavoro a distanza. Li avevamo contattati via messaggio, chiedendogli come stavano e, come prima semplice consegna, gli avevamo chiesto di mandarci foto di quegli oggetti che li stavano aiutando a vivere meglio queste giornate, ma le risposte erano state davvero poche.

Ciò che temevo era che l’ ‘aura’ speciale dell’Anno Unico, la sua caratteristica di essere luogo “altro” di esperienze intense, si sarebbe irrimediabilmente persa. Mi chiedevo poi quali fossero le aspettative delle famiglie, e avevo grossi dubbi sulla tenuta economica del corso.

In parallelo, al di fuori del lavoro, iniziavo ad essere preoccupato per la situazione sanitaria nel paese e soprattutto qui in Lombardia. Se i primi giorni di sosta forzata mi erano parsi un momento perfetto per riprendere fiato da un’annata impegnativa su tutti i fronti, quasi una piccola vacanza, dopo pochi giorni ero meno già meno sereno. Quando ancora girava lo slogan #milanononsiferma, mia sorella, medico di base, mi raccontava la situazione negli ospedali, la sentivo molto tesa. Pensavo a lei, ai miei genitori anziani, a cosa sarebbe accaduto alla mia bimba piccola se io o la mia compagna fossimo stati ricoverati. Preoccupazioni professionali e familiari si intrecciavano in un mix destabilizzante.

Regola n 1: Diffidare delle soluzioni tecniche e stare con il problema

La fase del “lutto” per me è durata quasi due settimane. Mi sentivo impotente. In rete si moltiplicavano le lodi alle scuole di “eccellenza” che dichiaravano di aver riprodotto fedelmente in digitale il loro lavoro in presenza, che continuavano a correre, o quantomeno ci provavano. Tutto ciò un pò mi infastidiva: nel mondo (e nelle vite dei ragazzi) stava succedendo qualcosa di enorme, e la scuola sembrava vi si confrontasse solo da un punto di vista tecnico, nell’illusione che spostando online le lezioni la crescita e la formazione dei più giovani fosse salva (ovviamente non mancavano voci fuori dal coro di singoli insegnanti e di qualche pedagogista, ma sicuramente minoritarie).

All’Anno Unico per fortuna non abbiamo avuto molta scelta: il problema non era aggirabile in nessun modo, visto che noi non avevamo programmi da terminare, vista la fragilità dei nostri ragazzi; eravamo obbligati a stare nell’inquietudine, e accogliere le fragilità, nostre prima di tutto.

Ricordo una lunga telefonata con la collega Francesca che ha accolto la mia tensione. Rispetto lo stallo con i ragazzi mi ha detto “Aspettiamo, vediamo se ci rispondono, ascoltiamoli e facciamo quello che possiamo”.

Decidere consapevolmente di rimanere per un po’ in quel disagio, provare a sentirlo in tutta la sua forza senza l’urgenza di risolverlo è stato il primo passo importante.

Dovevo accettare che nostro lavoro non sarebbe stato più, per un lungo tempo, quello che era prima, avremmo perso tanti suoi componenti fondamentali che non potevano essere sostituiti.

Francesca mi aveva riportato al consiglio di Donna Haraway di “stare in contatto con il problema”, accettarlo, non attendere soluzioni tecniche miracolose, ma allo stesso tempo continuare ad avere fiducia, “prepararsi a sbagliare ma riuscendo di tanto in tanto a scovare qualcosa che funziona, qualcosa di congruo e magari bellissimo che prima non c’era”.

Per me era il punto di partenza di cui avevo bisogno.

Regola n. 2: se vuoi essere generativo smetti di tutelare te stesso

Un secondo passaggio importante è stato quello di concentrarsi sui ragazzi. Ciò che mi ha fatto uscire dallo stallo iniziale è stato proprio, anche con un po’ di azzardo, smettere di preoccuparmi per un attimo della tenuta del “sistema” e di ripartire cercando solo una sintonia con loro; passare dal chiedersi “noi di cosa abbiamo bisogno per creare un Anno Unico a distanza?” a – più semplicemente – “di cosa hanno bisogno i nostri allievi in questo momento? Quali urgenze?”.

Ero concentrato a garantire la continuità del sistema, a non abbandonare la metodologia fieramente sperimentata negli anni, un po’ per sana responsabilità da coordinatore, un po’ per orgoglio, piuttosto che cercare di ascoltarli, o meglio, di sentirli. Allentare la tutela di sé stessi (e delle realtà che abbiamo costruito) per volgersi verso l’altro (soprattutto quando ci si sente minacciati) non è mai facile, ma resta fondamentale per attivare movimenti generativi.

Regola n. 3: Nelle situazioni di emergenza porta con te solo l’essenziale

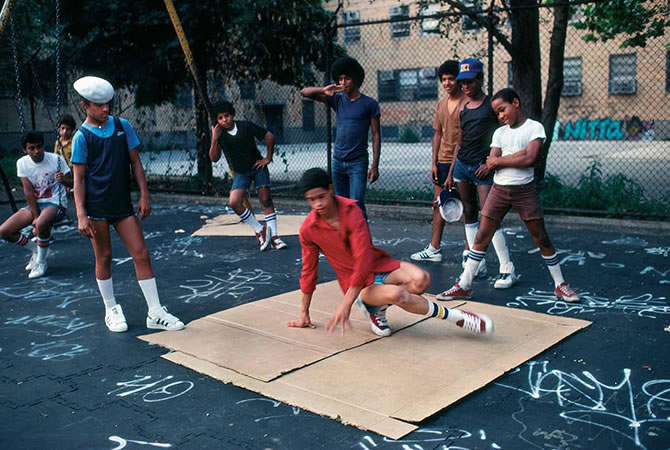

Noi formatori non avevamo idea di come rispondere alla domanda dei ragazzi “cosa dobbiamo fare per resistere a questa situazione, abitarla, viverla senza esserne sopraffatti e magari apprendere?”, in fondo era la stessa questione che ponevamo a noi stessi (una domanda di apprendimento autentica quindi…). Però qualche buona pratica in generale per abitare il caos e la destabilizzazione forse l’avevamo; in fondo l’Anno Unico è sempre stato uno spazio di ricerca sul tema della crisi: personale, sociale, storica; un luogo di sperimentazione di pratiche per “coltivare fiori nel caos”.

Ho sempre sostenuto provocatoriamente (ma neanche troppo) che il lavoro didattico ed educativo con le nuove generazioni oggi deve avere come obiettivo primario lo sviluppo di competenze per abitare il caos.

Quello che avevamo di fronte ora era ‘semplicemente’ un salto di qualità in questo caos.

Nelle situazioni di emergenza si porta con sè però solo l’essenziale. Abbiamo provato a prendere quanto di meglio avevamo imparato in questi anni ma spogliandolo di ogni orpello, tecnica, metodologia; cercato il nucleo, per poi ri-declinarlo calandolo nella nuova situazione. Serviva un esercizio di essenzialità: abbiamo ripreso pratiche, riflessioni, esperienze, letteratura che ci hanno nutrito in questi anni e ne abbiamo distillato una bussola semplice, ma che si è rivelata fondamentale per guidare la navigazione nelle settimane a venire.

Tre risorse per affrontare il caos

Il risultato lo si può sintetizzare così:

E’ possibile abitare il caos, affrontarlo in modo generativo, se:

1 – Non si è soli. Si hanno come riferimento persone di cui ci si fida, legami che si basano sulla stima, l’amicizia, la cura reciproca

2 – Si possiedono strumenti per dare forma e senso ai vissuti caotici, difficili da far rientrare in narrazioni precostituite, per accogliere le emozioni, rallentare la velocità degli eventi, costruire pensiero critico.

3 – Si instaura un ritmo nella propria quotidianità, si mantiene qualche ritualità, struttura a cui aggrapparsi. Si concepisce il presente non come tempo sospeso di attesa di qualcos’altro ma come spazio in cui vale la pena attivarsi, sentirsi ancora vivi e sperimentarsi.

Questi sono i tre punti che ci avrebbero orientati. La sfida ora stava nel capire come potevamo muoverci a distanza per sorreggere i ragazzi in questo senso.

Ci abbiamo messo più di un mese a costruire, partendo da quanto detto, un intervento strutturato che potesse funzionare. Un tempo di tentativi, riflessioni, errori, entusiasmi. Nei prossimi articoli provo a raccontarlo.